Сегодня мы волнуемся, как никогда. Хотя, казалось бы, взять интервью у известного человека – что здесь такого? Тем не менее ощущаем невероятный трепет. Потому что понимаем, что сейчас предстоит прикосновение к легенде. К живой легенде великого советского балета, Большого балета.

Между зданиями дорогого магазина (ЦУМ) и респектабельного отеля (Арарат Хаятт) скромно стоит историческое здание бывшего Театрального училища, откуда выпускались без преувеличения великие актеры, оперные певцы, балетные танцовщики. Мы проходим внутренний дворик, поднимаемся по длинным лестничным пролетам. И даже страшно подумать, сколько выдающихся ног ходили вверх-вниз по этим ступеням. Лестница кажется бесконечной. На третьем этаже, там, где располагается балетмейстерский факультет ГИТИСа, мы останавливаемся, чтобы перевести дыхание. И в то же время становится неловко. Ведь почти каждый день эти пролеты с легкостью преодолевает герой нашего интервью – Ярослав Данилович Сех.

Когда смотришь на него и на дату его рождения (1 октября 1930 года), ощущение, что произошла какая-то ошибка, опечатка. Ну не может быть этому мужчине больше 60 лет! Но когда вспоминаешь, с кем работал этот артист бок о бок, какие хореографы ставили на него спектакли, кто были его партнеры по сцене, то кажется, что попадаешь в другое пространство, переносишься на машине времени.

Он фактически не дает интервью. И мы благодарим так сошедшиеся звезды, судьбу, удачу, что Ярослав Данилович дал нам согласие. Правда, перед началом нашего разговора он говорит, что у нас есть минут 10. И я судорожно пытаюсь понять, что мне надо спросить в первую очередь. Поглядывая на часы, я испытываю огромную радость, что наше интервью длится 10-20-30 минут, целый час беседы с невероятно эрудированным, добрым, справедливым педагогом, «ужасным консерватором», как он сам себя называет, и легендой нашего балета.

Мы приходим под конец его урока по дисциплине «Методика преподавания классического танца». И можно сказать, попадаем в святая святых. Ведь Ярослав Данилович делится секретами с молодым поколением, передает свои знания «из ног в ноги», как говорят в балетной среде. Останавливает, очень строго делает замечания. Но когда у студента получается исправить ошибки, хвалит с какой-то отеческой гордостью. И вот заканчивается урок, и мы можем приступить к разговору.

Ярослав Данилович, спасибо большое, что согласились дать нам интервью!

Да, нет проблем. У нас есть где-то 10 минут.

Мы очень постараемся уложиться. Уже много лет Вы являетесь педагогом балетмейстерского факультета ГИТИСа, работаете с молодежью. Вы видите разницу между нынешним поколением и, например, теми, кто учился 20-30 лет назад?

Это не молодежь, это дети (смеется). Да, безусловно есть большая разница… Сейчас везде – и на радио, и на телевидении – сравнивают те времена и сегодняшние и все приходят к выводу, что, конечно, меняется мир, меняются люди, а молодежь тем более. Например, компьютер для меня – это китайская грамота, а молодые люди с этим живут. Но это нормально. Я все-таки давно живу. Уже три поколения, если считать по 25 лет, кого я мог наблюдать в их интеллектуальном развитии. Хотя… я бы не сказал, что молодежь приходит сегодня более образованная. Особенно в русской литературе. Даже профессиональную литературу читают с большим трудом. Очень много отговорок – не успел, много дел, проспал. Часто приношу с собой книги по методике классического танца или биографии мастеров, открываю и даю читать. По-другому никак.

А Вы в молодости хотели быть педагогом? Или карьера танцовщика плавно перетекла в преподавательскую деятельность?

О, нет… (Ярослав Данилович задумывается и будто погружается во времена своей молодости). Иногда по ночам просыпаюсь – в три часа я пью молоко или кефир – и думаю, как так получилось, что я вообще попал в балет. Ведь не было никаких предпосылок. Семья бедная, все крестьяне. Балета или театра в роду никто не знал. Отец был сапожником, а мать была матерью. Я родился на западе Украины (прим. автора – в 1930 году во Львове) в деревне, там же учился в школе. Потом страшные годы – 1939, 1941, 1944… В конце концов я попал в Железнодорожное училище, которое окончил с отличием, и мне прочили судьбу инженера транспортного машиностроения, потому что я хорошо рисовал всякие проекты, знал, при какой температуре плавятся металлы. Но при училище был ансамбль. И его руководитель попросил помочь что-то спеть, станцевать. Потом этот коллектив вырос в ансамбль трудовых резервов. И даже в 1946 году мы были в Москве на Всесоюзном слете трудовых резервов. Так все и пошло. Меня потащили в студию провериться, там сказали: «Как хорошо! У нас мальчиков как раз не хватает! Давай учись». Я проучился два года. Затем поступил в Московское хореографическое училище, где тоже проучился два года. И меня взяли в Большой театр. Представляете, меня – какого-то крестьянского мальчика. Я пришел в театр с широко раскрытыми глазами: «Как это так, что меня взяли в этот театр!!!» И проработал там 23 года.

Этой весной был юбилей кафедры хореографии ГИТИСа. Отмечали 70-летие как раз на исторической сцене Большого театра. И в этом концерте Вы выходили на родную сцену. Какие у Вас были ощущения?

Оооо… (улыбается), я давно не был в Большом театре. Я знаю, что такое Большой театр, этот зал, занавес, эта сцена. Это доставило мне внутреннее удовольствие, потому что я попрощался с Большим театром, когда закончил танцевать. И вот такой подарок судьбы. Но в данном случае были другие ощущения, более спокойные и рассудительные. Сейчас я думал о том, что это, возможно, последний раз. Я ушел в Большой театр из этого здания, это наша alma mater (прим. автора – балетмейстерский факультет ГИТИСа находится в здании, где изначально было Московское хореографическое училище), потом вернулся сюда студентом и остался педагогом.

Ярослав Данилович, когда Вы пришли в Большой театр, Вы не сразу танцевали ведущие партии, сначала было много сольных характерных образов. Какое у Вас отношение к таким ролям? Современные артисты иногда даже с пренебрежением относятся к характерному репертуару.

Я натанцевался характерных танцев вдоволь. И согласен с Володей Васильевым, который говорил, что не собирался становиться классическим танцовщиком. Лично я не отказывался ни от чего. У меня была настоящая танцевальная натура. Я был голоден танцем. Я танцевал все, что мне давали. Но руководство театра видело, что я делаю это по-настоящему, самоотверженно, и потихоньку выдвигало. Я ни одной ведущей партии не выпросил. Я очень благодарен судьбе, что я попал в Большой театр и танцевал то, что мне подходило. Я не танцевал принцев. Единственный, которого я позволил себе станцевать, это Принц в «Золушке». Потому что мы как-то разговаривали с Ростиславом Захаровым, и он мне говорит: «Наши принцы, они слишком классики. Это же юноша, молодой, веселый, радостный». И я так прикинул на себя, почему нет. И станцевал эту партию. И даже со Стручковой один раз. Но этот спектакль, к сожалению, вскоре сняли с репертуара.

Вы работали с такими хореографами, которые для нас сейчас легенды. Это балетмейстеры, которые вывели советский балет вперед планеты всей.

О да! Лавровский, Захаров, Голейзовский, Якобсон, Радунский, Чабукиани, Виноградов, Григорович… А с Юрием Григоровичем связана такая история. Он меня поставил в «Каменный цветок» в партию Молодого цыгана. А в 1962 году мы должны были ехать на гастроли в США, когда Николай Фадеечев отказался танцевать Данилу, ему уже было тяжеловато. Григорович сказал, что не может все спектакли повесить на одного Владимира Васильева: ехать в очень важную поездку с одним составом опасно. И сказал мне выучить Данилу. Так я и танцевал все гастроли, а потом и дальше много лет: в одном спектакле Молодого цыгана, в другом – Данилу. Так что я был эксплуатируем Большим театром и в хвост и в гриву, как говорится.

Ярослав Данилович от души смеется. И у меня ощущение, что в разговоре произошло потепление. 10 минут прошло, но он нас не останавливает.

А у Вас была любимая партнерша на сцене?

Да, я очень любил с Мариной Кондратьевой танцевать. И с Катей Максимовой. С ней много танцевал в «Каменном цветке», когда Володя (прим. автора – Владимир Васильев) одно время немного пижонил: то говорил, что устал, то жаловался, что спина болит и тяжелые адажио. И Катя ко мне подходила и говорила: «Слава, если бы ты знал, как мне удобно с тобой танцевать!» Да, Катя была невероятная танцовщица (и его глаза заволакивает пелена нежной грусти).

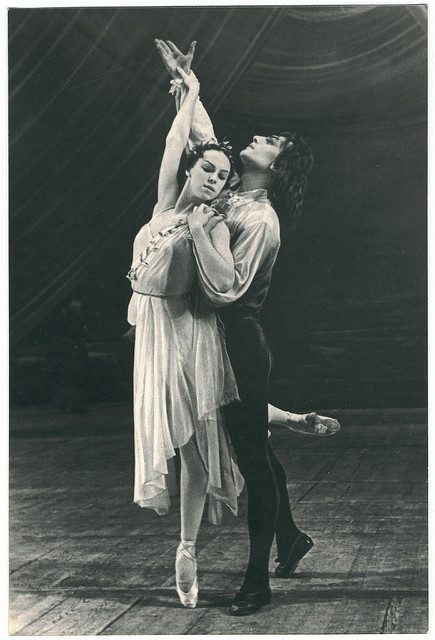

Ярослав Данилович, роль Паганини, которую Вы исполняли как раз и с Мариной Кондратьевой, и с Екатериной Максимовой, называют знаковой в Вашем творчестве. А Вы сами так считаете?

Да. Паганини. И очень удачная роль Георгия в «Гаянэ». И еще в этой же связке назову роль Байтемира в «Асселе». Этот балет принес огромное творческое удовольствие. Меня даже представили к званию народного артиста, но… не дали. Бывает-бывает.

Для нас Вы все равно народный артист!

Я счастлив, что мама мне передала ген бескомплексности. Я не комплексую, что у меня нет того, другого, что у меня не висят значки, награды. Это меня совершенно не волнует, абсолютно.

Ярослав Данилович говорит это настолько легко и искренне, что понимаешь – большой личности действительно не нужны никакие подтверждения в виде званий и дипломов. Но с другой стороны, сколько сейчас людей получают звания заслуженных и народных, хотя они не сделали в искусстве и десятой части того, что сделал Ярослав Сех.

Помимо методики классического танца, Вы преподаете в ГИТИСе так называемое «хореографическое наследие». И передаете молодым поколениям то, что сейчас сложно даже найти на видео. У Вас феноменальная память? Современное поколение так не запоминает хореографический текст. Может быть, слишком надеясь на цифровые технологии?

Очень любопытный вопрос. Нет, у меня самая обычная память. Я сейчас все чаще и сам пользуюсь видео. Потому что не могу уже показывать так, как раньше. Хотя даже с различными видеоматериалами все равно иногда не выдерживаю, вскакиваю и начинаю показывать сам (прим. автора – Ярославу Даниловичу только что исполнилось 87 лет). Мне очень жалко, что такие прекрасные, выдающиеся хореографические шедевры уходят. И приходят дилетанты, которые меняют текст, исполняют танцы так, как им удобно, так, как они могут. И оригинал теряется. Это как с русским языком. Вот букву «Ё» выбросили. А как без нее. Это что же, надо говорить не «Алёша», а «Алеша»? Это совсем другое! Я за чистоту и языка, и танца.

Нас прерывают. Нужно освободить зал для следующего урока. Мы понимаем, что интервью закончено. Но хоть что-то успели спросить и пофотографировать Мастера. Но неожиданно Ярослав Данилович предлагает найти свободную аудиторию и продолжить разговор.

Ярослав Данилович, а Вы следите за судьбой своих выпускников? Кого-то можете выделить?

Да, я слежу. Меня очень радует Миша Шарков. Он окончил у меня на курсе, сейчас преподает в Московской академии хореографии. Но, к сожалению, его выпускные экзамены всегда совпадают с моими экзаменами здесь, в ГИТИСе. И я уже который год не могу к нему попасть. Но наслышан, спрашиваю, интересуюсь. Говорят, что он хорошо учит, хранит школу, не позволяет себе отступать от классики. Меня это очень радует.

Боря Мясников – один из лучших моих учеников, моя гордость. Прекрасный танцовщик. Он так хорошо танцевал в театре Станиславского (прим. автора – Музыкальный театр им. Станиславского и Немировича-Данченко), а потом куда-то исчез…

Нет, Ярослав Данилович, он не исчез. Он работает в Будапеште. И всегда о Вас очень тепло вспоминает.

Как замечательно! Как я рад! Я его часто привожу в пример студентам. Он все время все записывал. И я ему говорил: «Боря, Вы, когда закончите танцевать, Вы эту тетрадку в печать отдайте, будет готовая книга. Только тетрадку спрячьте». И как-то под конец обучения оказалось, что у него украли эту тетрадь, представляете?! Я же предупреждал. Очень жаль, такой труд проделан. Но я надеюсь, что Боря все помнит!

А как Вы относитесь к современным артистам? Как считаете, балет вперед шагает или в чем-то уступает Вашему поколению?

Вы знаете, я вижу огромную разницу именно в мужском танце, потому что раньше мужчины не обладали большими шагами, подъемами, какими-то линиями. В зале мы делали невероятные технические вещи – по 8-10 пируэтов, воздушные двойные туры прыгали по 10 подряд, – но на сцене главная была женщина. Мужской танец был приглушен. И вот уже лет 20-30 как стали появляться изменения в подаче мужского классического танца. Я иногда смотрю спектакль и не пойму, это женские или мужские ноги.

Нас Николай Иванович Тарасов в свое время предупреждал, что когда мы станем преподавать, то сможем вести и женские классы. Где должны будем прививать манеру, танцевальность, женственность. Но применять это при обучении мальчиков – чур. Никаких «пальчиков, ручек, ножек», никаких этих уменьшительных слов! С мальчиками надо разговаривать по-мужски. Вот так учил Тарасов.

А сейчас все это так слилось. Особенно в современной хореографии.

А вот как раз в современной хореографии есть балеты или творчество балетмейстеров, которые Вам нравятся?

Да, мне очень нравятся работы Джона Ноймайера и английского балетмейстера Кеннета Макмиллана. Они каким-то образом много взяли от хорошей русской школы, хотя и создали абсолютно свой стиль.

Еще мне нравится Иржи Килиан. У него много интересных работ. И это действительно балет, хоть и в современной пластике.

Я совершенно не воспринимаю Пину Бауш и то направление, которое она пропагандировала. И не понимаю, почему такое внимание к ее так называемому творчеству. А вообще все это пошло с «Весны Священной» Нижинского. Из этого спектакля сделали какой-то фетиш, некий идол. Я этого абсолютно не принимаю. Скукоженная пластика, завернутые ноги, но в хороших одеждах, костюмах. Я понимаю, он хотел показать Русь. Мы знаем «Русь немытую», но такую опрятную и невыворотную… Это забавно. Что я могу сказать, человек был нездоров. И это было видно сразу. У него был не радостный, светлый талант, а понурый и забитый.

Если брать русский балет, как Вы относитесь к творчеству Бориса Эйфмана?

Знаете, Эйфман очень талантливый человек. Вот родился таким, с обладанием дара Божьего. Еще Панфилов был таким. Кстати, в этом зале просматривали его работы (прим. автора – Евгений Панфилов закончил балетмейстерский факультет ГИТИСа). Но к Эйфману у меня есть творческо-профессиональная претензия – его нарезка музыкального материала. Я понимаю, что это от безысходности, сложно содержать еще и оркестр. Но компоновка и нарезание лучшей мировой музыки – это большой минус. А хореографическая мысль Эйфмана, конечно, очень оригинальна. Это высокий профессионализм. И я считаю, что он стоит рядом с западными балетмейстерами, которых я назвал.

На моем пути еще был выдающийся человек – Юрий Григорович. Который был ни на кого не похож, ставил оригинальную хореографию, очень интересно режиссировал свои спектакли. Но я хочу сказать, что в его творчестве огромное значение имел Симон Вирсаладзе, который во многом ему помогал: как и в режиссуре, так и в том, что читать, что посмотреть в музеях, на гастролях в других странах, куда сходить. Такой творческий наставник. А это очень важно!

Понимая, что Ярослав Данилович перешел на некие откровения, хочется задать вопрос, который многим не дает покоя.

Вы работали и с Леонидом Лавровским, и с Юрием Григоровичем. Танцевали Меркуцио в спектакле «Ромео и Джульетта» Лавровского. Какая из хореографических версий шекспировской пьесы Вам ближе?

Конечно, мне ближе «Ромео» Лавровского. Но не потому, что я танцевал тот спектакль, а потому, что он передает эпоху Возрождения. В отличие от балета Григоровича. При подготовке роли Меркуцио я очень много изучал творчество Шекспира и эпоху, которую он описывает в своей «печальной повести». И спектакль Леонида Лавровского был основан на чувствах, на эмоциях, на переживаниях, – типичный метод Станиславского. Театр чувств. А у Григоровича уже пошли акробатические трюки, Меркуцио стоит на голове, когда умирает… Для меня это странно. И еще, сравнивая «Ромео» и «Спартак» Григоровича, я уже видел многие ассоциации, я видел похожую структуру боя, например. Но это такой стиль хореографа, он так работает, своя «лаборатория», его за это нельзя ни в коем случае осуждать. Но лично мне ближе спектакль Леонида Лавровского.

Юрий Григорович был новатором своего времени?

Многие называли Григоровича новатором. На самом деле он не новатор, он очень чуткий и внимательный продолжатель той линии, которая была заложена в 30-40-х годах в нашем балете. Вайнонен «Пламя Парижа», Захаров «Бахчисарайский фонтан», Чабукиани «Лауренсия» и Лавровский «Ромео и Джульетта». То, что было сделано этими балетмейстерами, оставило огромный след и до сих пор находит свое развитие. Я уже говорил о Макмиллане, вот он тоже продолжал эту линию. И еще Джон Кранко. Эти хореографы многое взяли из того, что было сделано нашими выдающимися балетмейстерами в 30-40-х годах XX века. Правда, почему-то мы сами забываем об этих людях, об этом поколении. А ведь как им трудно было работать и сочинять, при этом оставаясь в рамках советской власти, ставить балеты на социальные темы. Даже переделывать известные литературные сюжеты в угоду чиновникам и политической конъюнктуры.

Да, сложное было время. И тем не менее Вы выезжали на гастроли за рубеж и даже в США.

Ох, такую комиссию нужно было проходить, чтобы куда-то поехать! А проверяли те, кто не смыслили в искусстве. Такие истинные члены партии, которые начинают тебя гонять по политике: «Кто президент Уганды? А кто – Чехословакии? Что такое коммунизм?» и т. д. А потом могли неожиданно спросить, например, сколько симфоний у Шостаковича. У одного моего знакомого была такая ситуация. Он отвечает, что 15. А ему из комиссии говорят: «Нет, Вы ошибаетесь, 20». И самое страшное, что надо было согласиться, сказать: «Ой, я что-то запамятовал, конечно 20». Иначе не выпустили бы на гастроли. Вот какое было время.

Сейчас, с одной стороны, свобода у хореографов. С другой – почему-то продолжают ставить на одни и те же темы, на одну и ту же музыку. Почему так происходит?

Да, я так возмущен этой системой наших балетмейстеров и режиссеров, Вы даже представить не можете. Берут шедевры и переделывают на свой лад. А это началось давно. Я был секретарем партийной организации Большого театра, когда Григорович дважды переделывал «Спящую красавицу». И я тогда говорил Юре: «Ну что ты так уперся в эту «Спящую»! Закажи музыку, тебе напишут современные композиторы, и ты поставишь свой оригинальный балет. Почему обязательно надо корежить Петипа и Чайковского!» Но Григорович сказал, что у него свое видение, а я прикусил язык. И сейчас постоянно и в балетах, и в операх делают свои версии. А потом по телевидению в интервью начинают рассказывать, оправдывать, почему и как пришли к такому «видению». И я смотрю, слушаю и думаю: «Вот вроде по-русски говорит, а я его не понимаю!» Вот такое сумбурное время настало. Но мне кажется, жизнь идет по спирали. В 20-х годах XX века тоже все рушили, переделывали старое, но потом был взлет. И сейчас придет время, будут талантливые балетмейстеры и режиссеры, которые будут ставить новое и интересное, но с оглядкой на лучшие традиции прошлого. Ваше поколение этого обязательно дождется. И вы скажете: «Вот это нас устраивает! Это нам очень нравится!»

Ярослав Данилович, мы пришли к Вам под конец урока, и Вы так легко перешли на украинский язык в разговоре со студентами.

Так это же мой родной язык. Я его помню очень хорошо, потому что пишу и читаю литературу на украинском языке. К сожалению, сейчас у меня нет связи с родными из-за событий на Украине. Почта не работает. Иногда по телефону соединяют, а иногда просто отключают. Я не знаю, что должно случиться, чтобы все восстановилось, как раньше. Я читаю Тараса Шевченко на украинском языке, но Николая Гоголя – на русском. Понимаете?

А у Вас в семье кто-то еще пошел в балет или в какую-то другую театральную профессию?

Нет, никто. Сына я водил и в театр, и за кулисы, и в гримерные. Думал, что это как-то отразится на нем, затянет. Но нет, сын заинтересовался автомобилями, двигателями.

Так значит, Ваша первая профессия инженера все-таки сработала!

Совершенно верно! Я же был специалистом по паровозам, а сейчас паровозы только в музеях стоят. У меня даже когда появился автомобиль «Москвич», я всегда им сам занимался. Любил возиться в двигателе, чинить и очень любил ездить. Помню, как с женой ездили в Ленинград на автомобиле. Подъехали к Кировскому театру, я встретил Григоровича. А он тогда как раз вел переговоры о постановке «Каменного цветка» в Большом театре.

Не знаю, почему-то вспомнился сейчас этот момент.

Нет, никто из семьи не в балете. Правнуку, правда, только четыре года, посмотрим. (И Ярослав Данилович нежно улыбается, вспомнив правнука).

А сын мне часто говорит: «Папа, меня поражает, ты до сих пор не перестал удивляться!» Но мне же все интересно, я все пропускаю через себя. И это не удивление – это, скорее, мой способ приема информации и моя реакция на эту информацию. Я не удивляюсь, я прекрасно знаю, из чего состоит сегодняшний мир. Я читаю газеты, смотрю телевизор, общаюсь с людьми. И поэтому молодежь принимаю такой, какая она есть.

Ярослав Данилович, спасибо Вам большое за интервью! Огромного Вам здоровья и прекрасных учеников, которые будут продолжать ниточку традиций Большого балета!

Да, я очень на это надеюсь. И благодарю Вас за эту встречу. Мне было очень интересно побеседовать с Вами!

Благодарим балетмейстерский факультет ГИТИСа за помощь в организации съемки.

Интервью Вероника Варновская

Фото Алиса Асланова